今年の目標の「クラフトビールをつくる」がなんとなく気になりながらも、気付けば11月も終わろうとしている今日この頃なので、慌てていろいろと調べてみたところ「常陸野ネストビール」で有名な木内酒造のビール工房で「ビールづくり」ができるようなので、予約して初挑戦することに♪

(※2023年1月の今年の目標の記事はコチラ)

スマホで調べて初めて知りましたが(笑)。

人がいない瞬間を撮るのがちょっと大変なくらいに、多くのお買い物客で賑わってました。

コチラは閑散としてました苦笑。

「茨城県桜川市産の希少な山桜はちみつと国産の小麦を用いた無濾過ビールです。程よい酸味にフルーティーなアロマ、なめらかな口あたりをお楽しみください。」との説明通りの味で美味しい♪

コチラは何度も呑んだことがあるので、いつも通りの美味しさ。

1種類のビールをつくるのに2つの釜を利用するので、同時に4種類つくれ、自分たちが2種類、もう1組の参加者も2種類とのことだったので、8つの釜がフル稼働することになりました。

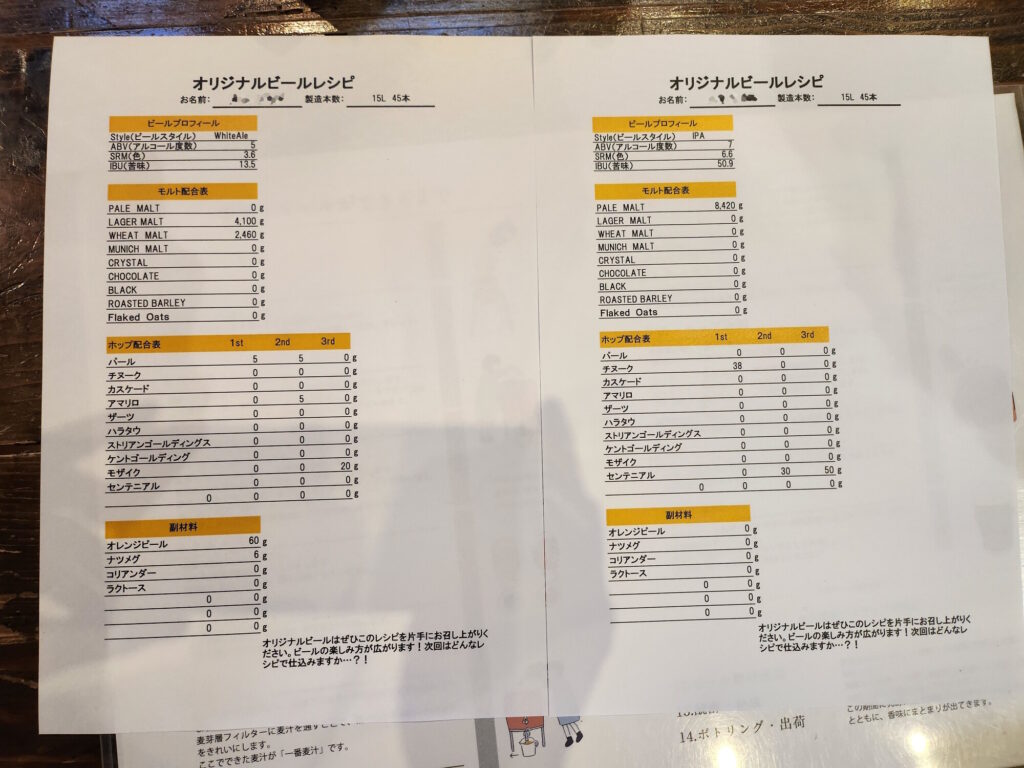

黒ビールは苦手なので、「ホワイトエール」と「ペールエール」の2種類で即決。

「ホワイトエール」(写真左)は3種類の「ホップ」と2種類の「副原料」で程良いアロマ感とライトな呑み心地を目指してみます。

「ペールエール」(写真右)は「センテニアル」のシングルホップのみ、というサスガ「びあマ 神田」で働く友人ってな感じの渋めのレシピです。

(※びあマ 神田の記事はコチラ)

ホップは3回に分けて投じていくようで、3回目がメインのアロマになるようで、「センテニアル」のシングルホップを目指した「ペールエール」ですが、1回目には「チヌーク」を入れるのがオススメのようです。

まずは「麦芽の計量」。

67度になったタイミングで釜の蓋を閉めて40分間保温することで、酵素(アミラーゼ)によって麦芽の「デンプン」が「糖」に変わる「糖化」が行われていきます。

ビールとは程遠いけど、麦の風味とほのかな甘みが普通に美味しい。

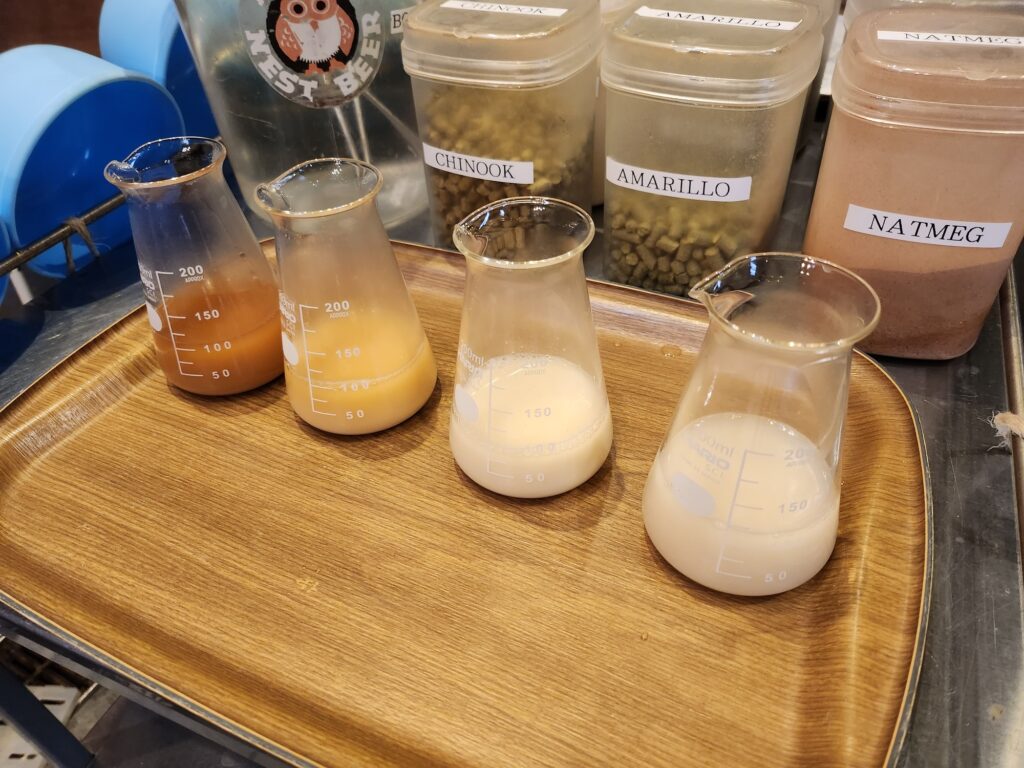

一番右が「ホワイトエール」の麦汁。

右から二番目が「ペールエール」の麦汁。この時点だとほとんど同じ色味です。

左の2つはもう1組の参加者の分で、右から三番目が「ペールエール」、一番左が「アンバーエール」とのことでしたが、同じ「ペールエール」でもレシピの「SRM(色味)」によって割と違う色になるんですね。勉強になります(学)。

青紫色になるとデンプンが残っていることになり、糖化が終わっていないわけですが、色が変わらず見事にすべてのデンプンが糖に変わってくれていることが分かります。

小学生の頃の理科の実験が人生の役に立つことが分かった瞬間でした(笑)。

試飲してみると甘酒のような豊潤な甘さと麦の香りがが感じられてかなり美味しくなってます。

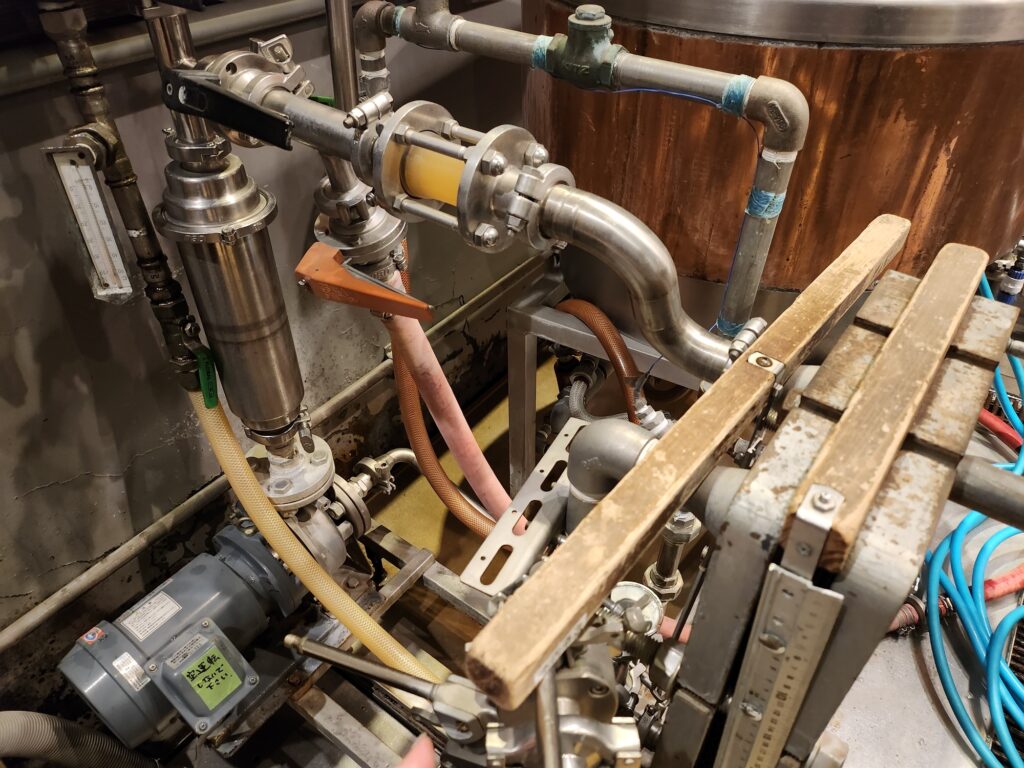

その後、ろ過フィルターの役割をしてくれる麦芽の層を作るように静かに撹拌しながら10回ほど「循環」を繰り返します。

そして麦芽層のフィルターからろ過して取り出した麦汁が所謂「一番麦汁」です。

雑味が取れた感じで、さきほどの糖化直後よりもスッキリした印象。

20分後に2回目のホップ、更に10分後に3回目のホップと副原料を投入します。

このカスは農場の飼料などとして再利用されるようですが、このままだと栄養が無いようで、カサ増し的な意味合い、とのことでした。

華やかな香りとスッキリした甘みと生きた酵母の発泡感がナイスな感じで良い酔い♪

すると、熱い麦汁が冷たい管を通って冷却されていくようです。

試飲してみましたが、まぁ炭酸もアルコールもないし、酔っぱらっていたこともあって、あんまり覚えてません(笑)。

この後はブルワーの方が酵母を入れて1~2週間発酵させ、その後2~4週間かけて熟成した後にボトリングされて送られてくることになってます。

アルコール度数が高いほど熟成期間が長くなる、とのことで「ペールエール」はアルコール度数7%なので、年内に受け取るのは厳しそうですが、まぁ新年のカンパイで呑みたいと思いますー!

受取は来年とはいえ、今年の目標の「クラフトビールをつくる」を達成した、ということにして、来年に届くのをを楽しみに待ちたいと思います。

常陸野ネストビール 手造りビール工房

茨城県那珂市鴻巣 1257

029-270-7955